Civilización Chimú: auge, caída y la paradoja del control social

En el estrecho valle costero del Perú, entre el océano Pacífico y el árido desierto de Sechura, el pueblo Chimú desarrolló una civilización única. A pesar de las difíciles condiciones naturales, construyeron enormes torres de adobe llamadas pugartorios, crearon sistemas complejos de riego y centralizaron el control de recursos. Sin embargo, esta sofisticación terminó debilitándolos, lo que facilitó la conquista por el Imperio Inca. La historia del pueblo Chimú revela tanto la capacidad humana para adaptar la naturaleza como la paradoja de la supervivencia en sociedades altamente centralizadas.

Adaptación a la naturaleza y recursos materiales

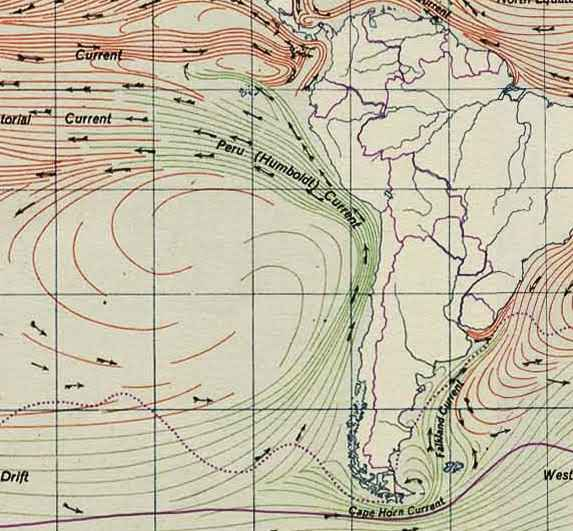

La supervivencia en la costa peruana estuvo ligada a la Corriente de Humboldt. Sus aguas frías y ricas en nutrientes favorecieron un ecosistema marino próspero que sustentó la pesca y ayudó al desarrollo agrícola. Los chimú aprovecharon estas condiciones para construir embalses, terrazas y canales que desviaban agua hacia tierras áridas. Gracias a estos sistemas, lograron múltiples cosechas en un entorno desértico.

En los valles al norte de Lima, cultivaban caña de azúcar y arrozales, mientras que al sur sobrevivían mediante pesca y agricultura a pequeña escala. Sin embargo, el uso intensivo del suelo provocó degradación, agotamiento y salinización. De este modo, se evidenció la importancia de la simbiosis entre el hombre y la naturaleza, frase clave objetivo que representa el equilibrio necesario para la sostenibilidad de la civilización.

Poder y organización social

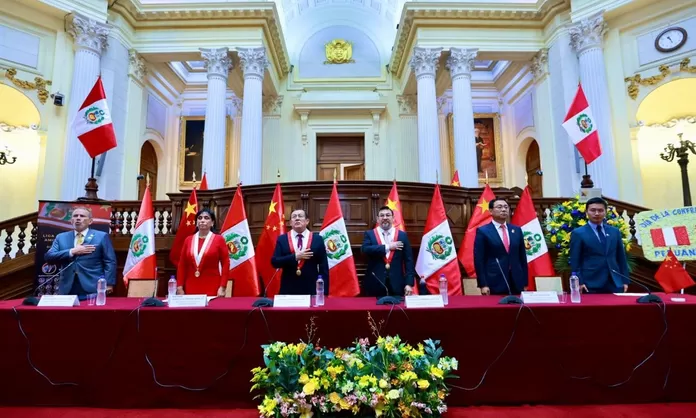

Las torres pugartorios simbolizaban el poder de los nobles chimú. Estas gigantescas estructuras de adobe evidenciaban un alto nivel de organización social, que abarcaba desde la mano de obra hasta la arquitectura. En su apogeo, el Imperio Chimú dominó dos tercios de las tierras irrigadas de la costa norte peruana, consolidando su control mediante una red administrativa y militar eficiente.

El gobierno monopolizaba el agua y la distribución de cultivos, estableciendo un sistema vertical que regulaba la movilidad y concentración urbana. Espiritualmente, veneraban a diversas deidades, reforzando su identidad cultural. Su avanzada ingeniería militar, como el Castillo de Paramangas, protegía el poder centralizado contra amenazas externas.

La paradoja del control centralizado

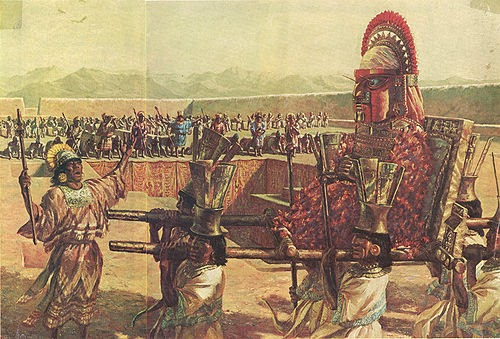

Pese a sus logros, la civilización chimú sufrió la paradoja del control preciso: su sistema altamente centralizado fue la clave de su auge, pero también su debilidad. En la década de 1460, la conquista inca desintegró rápidamente su estructura política y social debido a esta vulnerabilidad. A diferencia de los chimú, el Imperio Inca contaba con un sistema más resiliente que permitió movilizar recursos y tropas con agilidad.

Esta experiencia confirma que la excesiva complejidad social y centralización pueden limitar la resiliencia ante crisis externas. La caída de Chan Chan simboliza que la acumulación material no puede reemplazar la robustez social necesaria para la supervivencia.

Resiliencia social, clave para la supervivencia

La historia chimú enseña que la supervivencia de una civilización depende más de la resiliencia social que de sus logros materiales. Un contrato social sólido, basado en la cooperación y el equilibrio entre naturaleza y desarrollo, es fundamental. La civilización chimú careció de este balance, lo que llevó a su colapso cuando enfrentó crisis externas.

Hoy, las ruinas de Pugartorio y Chan Chan mantienen viva esta lección, recordándonos que el futuro de la civilización exige respeto a la naturaleza y fortalecimiento de la resiliencia social. Solo así será posible superar el ciclo histórico de auge y caída y alcanzar la verdadera perdurabilidad.